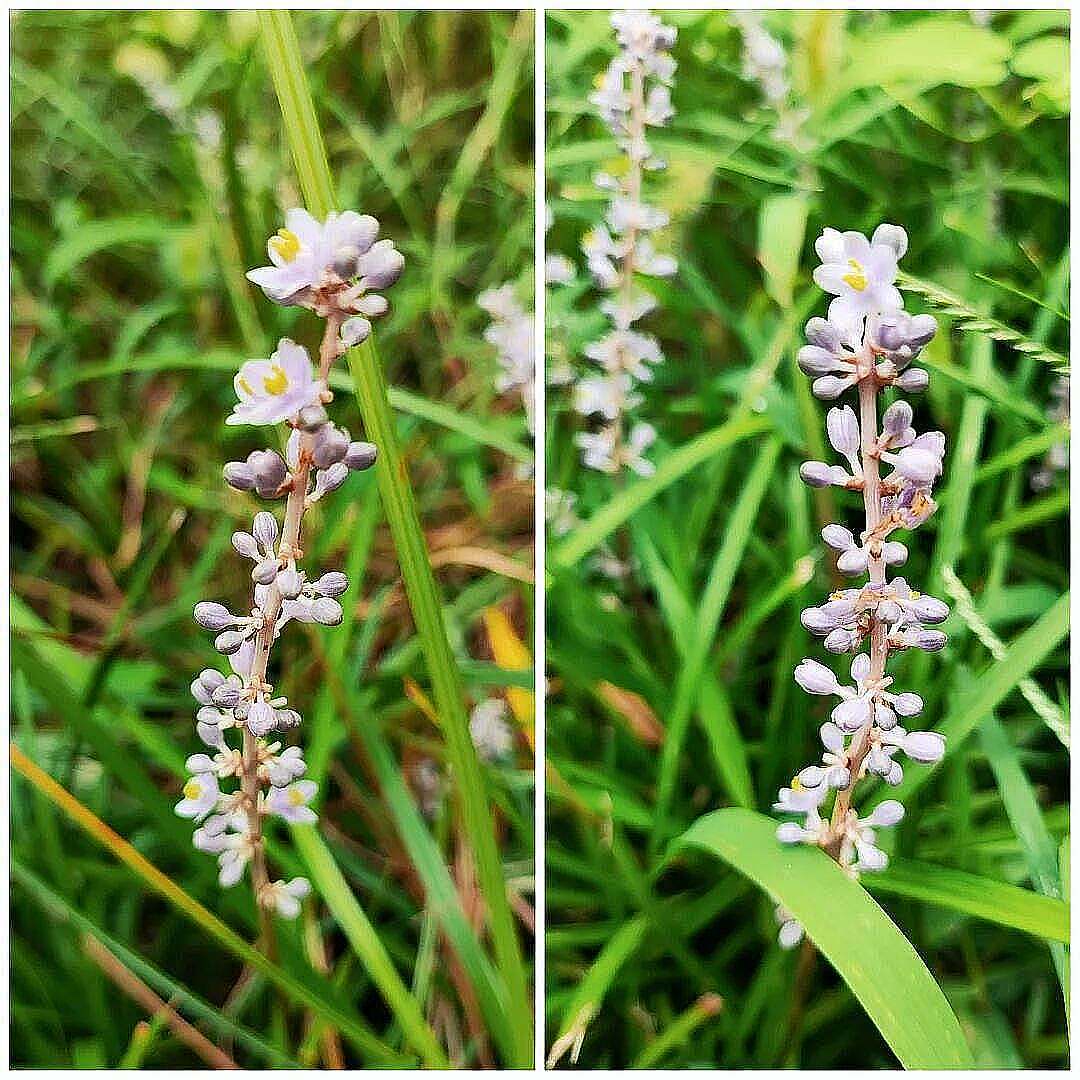

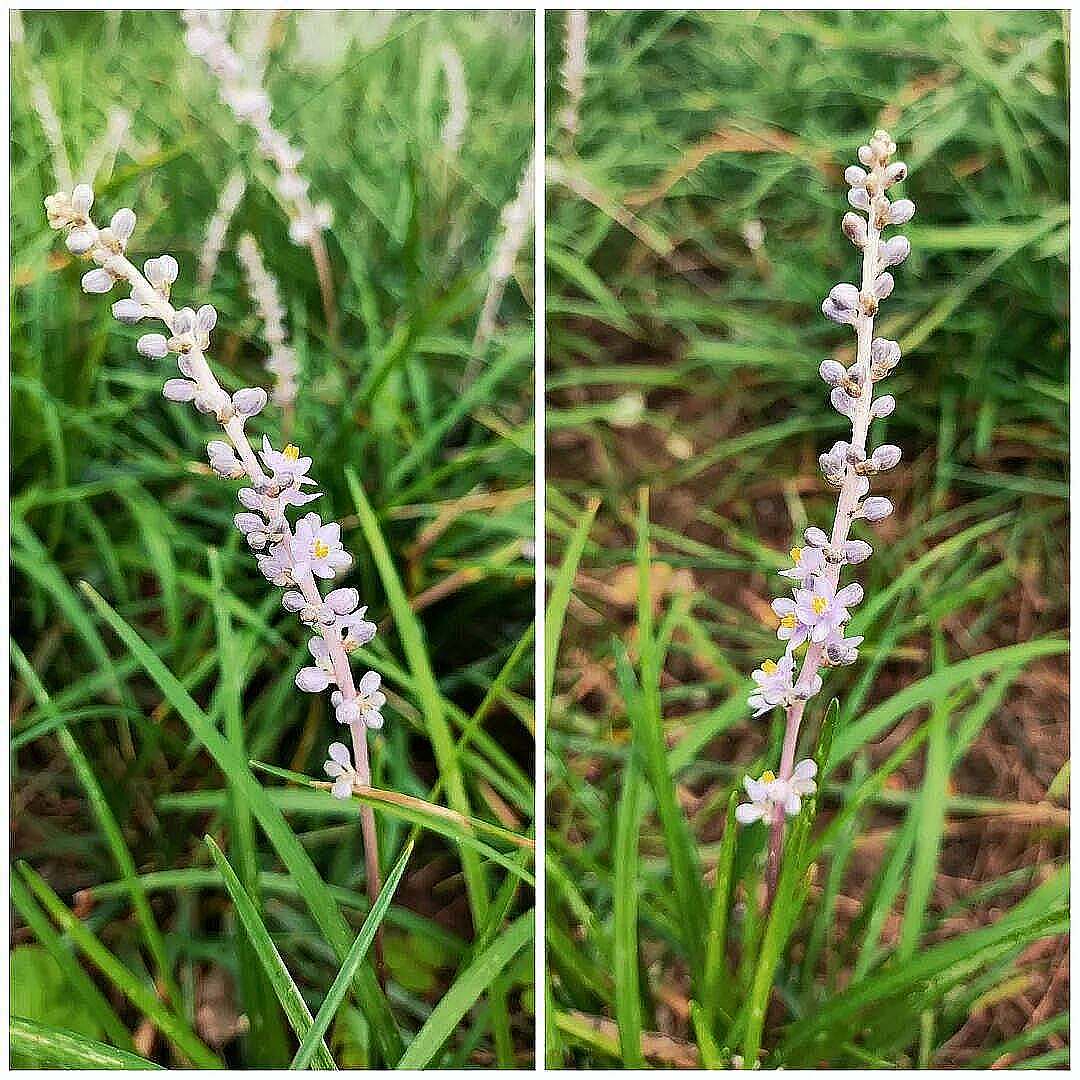

最近在公园里,总能看见一种长得特别像韭菜的植物,细长的叶子中间,蹿出一串串淡紫色的小花,它们成片成片地长在树荫下、路边或河边——它就是山麦冬。

山麦冬别名土麦冬、麦门冬等,天门冬科(以前被归在百合科下)山麦冬属的常绿草本植物。因为叶子长得像韭菜,也被称为“山韭菜”。每年开花时,从叶丛中会抽出花茎,开出一串串淡紫色或白色的小花,总状花序,花谢后偶尔会结出果实,成熟后变成黑紫色,不过不太常见。最特别的是它的根部,中间或末端会膨大成小巧的纺锤形或椭圆形。

山麦冬的干燥块根可是传统中药材,甘中带点微苦,药性微寒,主要入心、肺、胃经,有养阴生津、润肺清心的功效,常用于调理肺燥干咳、阴虚久嗽,口干舌燥、阴虚内热,心烦失眠、肠燥便秘等状况。

(山麦冬的果实,结果率确实不高,绿色的果实藏在叶片中也不太容易被发现)

(山麦冬的果实,结果率确实不高,绿色的果实藏在叶片中也不太容易被发现)

现代研究还表明山麦冬含有甾体皂苷、多糖、氨基酸等多种成分,可以增强心肌功能、抗心律失常、提高耐缺氧能力,降血糖和调节免疫力。

山麦冬的药用价值早在汉代就受到了重视。《神农本草经》将“麦门冬”(古代对这类植物的统称)列为上品,记载它能“主心腹结气……久服轻身不老不饥”。医圣张仲景在《伤寒论》《金匮要略》中也经常用麦冬来组方。

随着人们对养生需求的增加,山麦冬这类传统药材也越来越多地走入厨房。夏天容易燥热上火,可以试试麦冬排骨汤、麦冬茶或者麦冬粥,清润生津,解渴祛火。

山麦冬的身世,可藏着不少传说。据说大禹治水成功后,把剩下的粮食扔进河里,后来竟长出一种叶子像韭菜的草,人们把它叫做“禹余粮”或“禹韭”。甚至有人猜,当年秦始皇派人到处找的“不死草”,就是山麦冬的前身。

《山海经·南山经》里还提到一种叫“祝余”的植物,说是“状如韭而青华,食之不饥”——长得像韭菜、开青花,吃了还能顶饱。有学者认为,它很可能就是山麦冬这类植物。

东汉有位大学者郑康成(也就是郑玄),曾经用山麦冬富有韧性的长叶子捆书,于是它又多了一个别称——“书带草”。后来苏轼写的那句“庭下已生书带草,使君疑是郑康成”,用的就是这个典故。

民间还流传,诸葛亮在隆中隐居那会儿,常常拿麦冬泡水喝,称它是“隆中之宝”。

不过话说回来,古人讲的“麦门冬”或“麦冬”,其实是这类植物的一个统称,可能既包括现在的麦冬(天门冬科沿阶草属),也包括山麦冬(天门冬科山麦冬属)。很多人容易把它们搞混,其实分辨起来不难:山麦冬的花葶比较长,花大多朝上开;而麦冬的花葶偏短,花朵通常微微低垂。

它们虽是“同科不同属”的亲戚,但药效接近,文化故事也彼此交错。所以实际使用当中,也常常互换着用。

暂无评论内容